En portada: Habitantes de la aldea El Chorro muestran nacimientos de agua afectados por la sequía. A ello, se suma la falta de tierras para sembrar pues la comunidad está rodeada por monocultivos de palma aceitera. Foto: Renata Bessi

Antiguamente, a un kilómetro de distancia, se podía escuchar la bulla, se acuerda pesaroso el indígena maya q'eqchi', José María Alves, de la comunidad El Chorro, en el municipio de Sayaxché, Petén, norte de Guatemala. La bulla a la que se refiere el maya q'eqchi' era el ruido de la caída de un chorro de agua, resultado de la unión de varios nacimientos de la comunidad, en el río La Pasión. “Por eso nuestra comunidad lleva este nombre, pero ahora ya no se escucha”, dice mientras hace una conchita con la mano alrededor de la oreja en un intento de encontrar en el aire algún vestigio de la bulla.

“Vamos, les voy a enseñar. Ahora solo un chorrito de agua se está cayendo en el río La Pasión. Ya no hay árboles para proteger nuestros nacimientos”, dice José María, quien es profesor en su comunidad.

Un hilo constante de agua cristalina y fría baja del territorio de El Chorro hacia La Pasión, fuente de agua y alimento para familias de la aldea. Ahí, en los nacimientos, también están vestigios en piedras de la presencia de los mayas en estas tierras desde hace siglos.

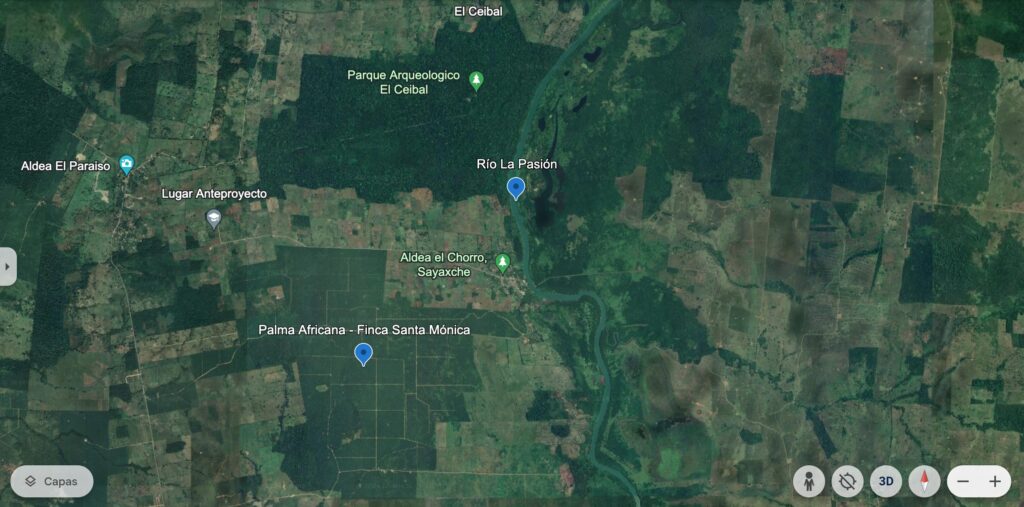

La comunidad, conformada por alrededor de 150 familias, mantiene un pequeño bosque en el área de los nacimientos. Sin embargo, a no mas de 300 metros de ahí empieza el monocultivo de palma africana, que ladea toda la comunidad.

Hoy el dueño de la palma, de la Finca Santa Mónica, es Edgar Humberto Diéguez, representante de las empresas Inversiones Nativas S.A, socia de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), y HD Corporación, que se dedica a la siembra de palma y crianza de ganado en Alta Verapaz y Petén.

“Fueron comprando las tierras. Yo mismo vendí mis tierras de cultivo para ellos. No me dejaron opción, ya habían comprado todo al alrededor. No podía llegar en mi parcela sin pasar por las parcelas de ellos, y entrar en sus tierras no se permite”, cuenta el maya q'eqchi'.

Circular en las plantaciones está prohibido. La prohibición es a base de fuego. “Si pasamos para allá nos reciben con una pistola. Pero nosotros somos obligados a convivir con ellos en nuestra comunidad. Pasan en nuestra aldea, vienen hacer sus compras”, reclama la mujer maya q'eqchi' Marta Pop Caal.

El dueño de la palma ofreció carretera a la comunidad, salón comunal, escuela, afirma Caal. “Pero nosotros no recibimos, no queremos vender nuestra aldea, vender nosotros mismos. Cerramos la calle, ya no les dimos permiso para que pasen los camiones de la palma. Y ellos se enojaron. Ya no dan trabajo a la gente de la aldea”.

Además del agua, “que nos está secando, quedamos aislados, casi no tenemos tierra para sembrar, la poca que nos queda sembramos maíz, yuca, plátano, frijol, pepita, arroz; y con eso pasamos la vida, mantenemos a nuestros hijos”, sostiene la mujer maya q'eqchi'.

En la orilla de La Pasión, José María enseña al equipo de este reportaje las últimas tierras que “la palma”, como dice él, “agarró”. El terreno localizado en la orilla opuesta de dónde estábamos, alrededor de una caballería, “era de la comunidad, simplemente lo midieron y pusieron su cerca, todo el bosque que queda en la orilla, también agarraron, ahí ya no podemos ir, hay seguridad privada y armada, tienen sus pistolas”, dice disminuyendo el tono de voz e imitando con las manos una pistola. Lamenta que en el poco terreno que les quedaba ya no pueden pescar, ni cazar. “Hay unos rótulos que dicen que es prohibido”.

Cuando las tierras fueron cercadas, “intentamos gestionar la situación, pero con las armas ya no pudimos nosotros; nosotros no tenemos armas, lo que hicimos fue mejor dejarlo así”, admite con los ojos cargados de una mezcla de tristeza y rabia.

Los racimos de la palma producidos en la Finca Santa Mónica son vendidos a la Reforestadora de Palma de El Petén (Repsa), empresa que causó el ecocidio en el río La Pasión, en mayo de 2015, cuyas plantaciones y dos plantas extractoras quedan en la misma orilla del río La Pasión, unos kilómetros río arriba de la comunidad El Chorro, en la aldea El Pato.

“Aquí sufrimos los impactos del desastre. Era pescado y mas pescado muerto bajando del río. Nos quedamos dos años sin poder comer pescado, nos prohibieron. Hubo gente que, sin opción, sí los consumió, pero tuvieron consecuencias graves en la salud. Hasta hoy el río no se recupera. Hay poco pescado y muy chiquititos. Además, es como si el agua siempre estuviera caliente, cuando uno se mete le aparece problemas en la piel”, cuenta el hombre maya q'eqchi'.

Un diagnóstico ambiental de 1,700 hojas hecho por la empresa, en 2018, utilizado para proveer información para la solicitud de licencia ambiental de parte de su plantación junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, además de ser un requisito en el proceso de certificación junto a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), admite impactos al medio ambiente.

La empresa es responsable por el “arrastre de residuos de agroquímicos y de materia orgánica y nutrientes (…) hacia cuerpos de agua (…) - riachuelo El Mico, arroyos San Ignacio y Chapayal, el río La Pasión y un pozo artesanal de abastecimiento de agua para la comunidad La Colonia”, dice el estudio de Repsa, que pertenece al Grupo Hame, responsable por introducir la palma en Guatemala en 1987. Sus productos se exportan para Europa y otros países de América Latina.

Además, el río La Pasión es fuente de agua para el proyecto. “En la aplicación de los herbicidas, se utiliza agua que proviene del río La Pasión, es transportada por camiones cisterna. Se hacen tres aplicaciones de herbicidas al año; se utilizan alrededor de 144,000 litros de agua por aplicación, que representan al año alrededor de 432,000 litros de agua”, revela el diagnóstico.

Repsa desde 1999

Repsa ha introducido el cultivo de la palma africana en el municipio de Sayaxché desde 1999. Hoy, Repsa posee alrededor de 19 mil hectáreas de palma. Además de 6,839 hectáreas de palma de otros productores que le suministran la fruta. El área certificada por la RSPO es de 11,719 hectáreas. Junto a otras cuatro empresas, ha conformado un consorcio denominado Palma de Sayaxché - Tikindustrias, Nacional Agro Industrial (NAISA), Palmas del Ixcán y Unipalma.

Apachurrados

Desde El Chorro, mirando hacia el río La Pasión, a la derecha la comunidad está cercada por palma. A la izquierda está rodeada por el Parque Arqueológico Ceibal. De hecho, la aldea está en la zona de amortiguamiento del parque. “La comunidad se conformó hace 70 años, pero no tenemos el título de las tierras, estamos por parte de Conap [Consejo Nacional de Áreas Protegidas]. Estamos intentando tener título para que no nos pase de nuevo lo que pasó con la palma, que simplemente nos sacó la tierra”, dice José María.

Sin embargo, las autoridades agrarias de Guatemala no les otorgan la seguridad jurídica, justamente por estar en el área de amortiguamiento del parque, “mientras la finca va acaparando tierras y nadie dice nada”, reclama el maya q'eqchi.

La tierra de la cual “nos sacaron también es área protegida, y aunque el dueño de la finca dice que tiene el título de sus tierras nos parece raro; si a nosotros no nos dan documento no sé cómo a ellos sí lo dan, están a 300 metros de nosotros”, señala. “A cualquier rato nos pueden sacar. Ya sea la conservación, ya sea la palma. Y ¿dónde vamos a ir?”.

Para aumentar la presión, hace un año se instaló cerca de la comunidad un destacamento militar. “Están aquí día y noche. Dicen que están para protegernos del crimen”, agrega José María.

Lucro con la conservación

El Parque Ceibal es un sitio arqueológico de la civilización maya del Período Clásico. Era la ciudad maya más grande de la cuenca del río La Pasión. Está tomado por un bosque latifoliado, con árboles de hoja ancha como cedro, nogal caoba y granadillo.

Repsa ha utilizado el Parque Ceibal para obtener la certificación de sus plantaciones junto a la mayor certificadora de palma en el mundo, la RSPO, un sello de sostenibilidad – que ha sido criticada por organizaciones ambientales en todo el mundo, por ser connivente con conflictos sociales y degradaciones ambientales promovidos por empresas de palma en todo el mundo. El sello amplía la capacidad de venta de sus productos, especialmente en Estados Unidos y países europeos.

RSPO exige, como uno de los requisitos para el proceso de certificación, que las empresas identifiquen dentro de las plantaciones o en sus áreas de influencia lo que llaman áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). Es decir, las empresas tienen que realizar estudios con el objetivo de identificar especies de flora y fauna, además de elementos históricos y culturales de importancia nacional e internacional y, a partir de entonces, hacer un plan de conservación y monitoreo de estas áreas, como una forma de compensar los daños que han causado al medio ambiente con su actividad agroindustrial.

En el estudio de evaluación de las áreas de AVC, encargado por Repsa a Bio Terra Consultor Ambientales para identificar estas áreas, el cual fue revisado por este reportaje, el Parque Arqueológico Ceibal fue catalogado por la empresa como un área de Alto Valor de Conservación en lo que se refiere a sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas a escala global o nacional.

“Se determina la presencia de un AVC (…) en los parques arqueológicos El Ceibal, Aguateca y Dos Pilas”, dice el documento.

El estudio fue llevado a cabo en 21 fincas de Repsa que cubren un área total de 20 mil hectáreas, y en áreas protegidas localizadas al suroeste de Petén - parques arqueológicos Aguateca, Dos Pilas y El Ceibal, Reserva Biológica de San Román, el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún.

La gran parte de las áreas de AVC fue encontrada en áreas protegidas, y no en las fincas. “Los AVC identificados están relacionados principalmente a la Reserva Biológica San Román, al Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, a las fuentes de agua [incluye el río La Pasión], y a los sitios arqueológicos”.

El estudio advierte que “las fincas de la empresa podrían de una u otra manera tener [mala] influencia sobre algunos de los AVC identificados, ya que un porcentaje de las fincas drena hacia la Reserva Biológica San Román, y otro porcentaje hacia el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún”.

Evidencia que en muchas de las zonas donde las fincas de Repsa lindan con el río La Pasión, y otros cuerpos de agua, faltan bosques de galería, es decir una franja de vegetación a lo largo del río, que tiene una serie de beneficios para protegerlo, como filtrar el agua antes de que desemboque en el río, estabilizar las riberas y proteger contra las inundaciones. “Las palmas aceiteras en algunas zonas llegan hasta las orillas de los ríos e incluso en su curso debido a las inundaciones”, dice el estudio. La conservación de las reservas ribereñas es un requisito para que las empresas logren la certificación de la RSPO.

Además, identifica plantaciones de palma en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de San Román y en la zona núcleo del Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, donde es prohibido el monocultivo.

“La palma va apropiándose de todo, incluso de las áreas protegidas. Es responsable por el crimen ambiental de 2015, que sigue impune hasta hoy, y continúa causando contaminación en nuestras tierras y ríos”, dice la maya q'eqchi' Marta Pop Caal.