Fotos por Javier Bedía Prado

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

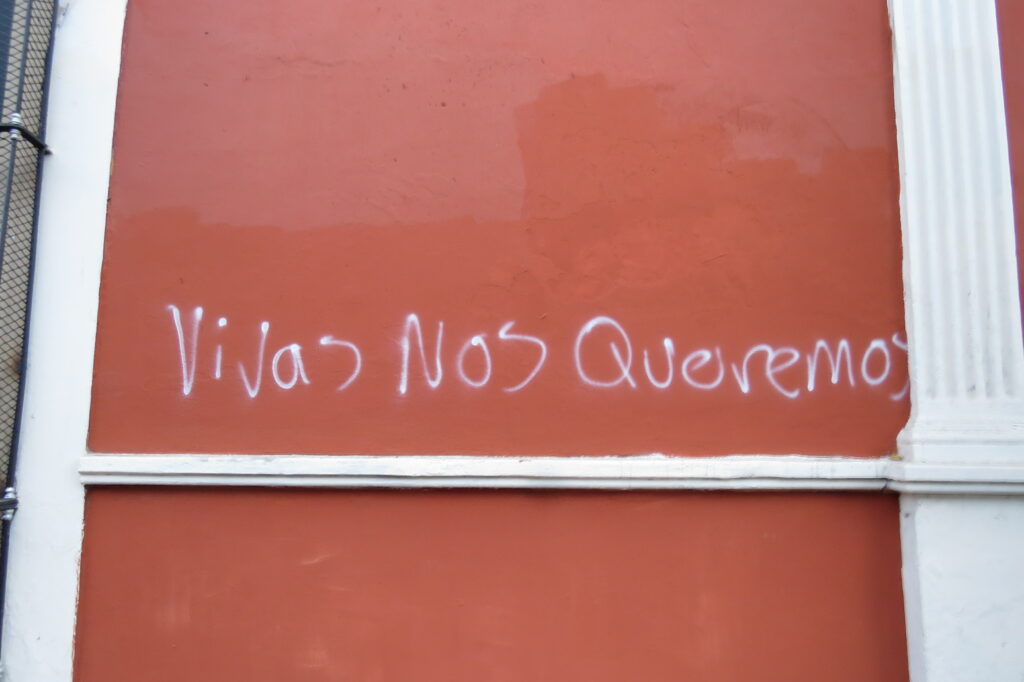

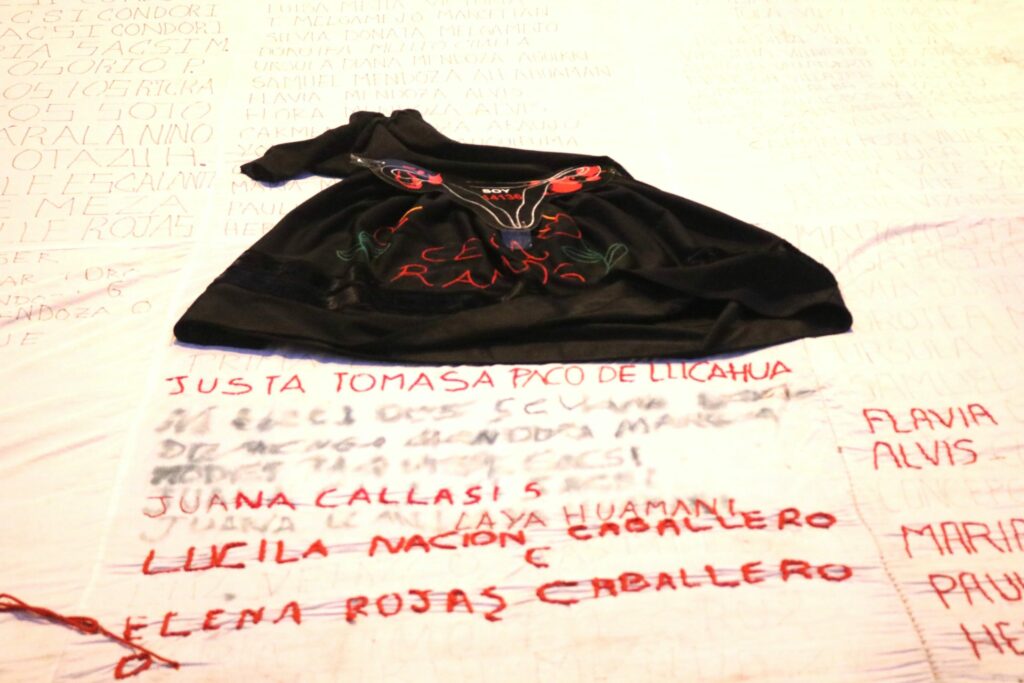

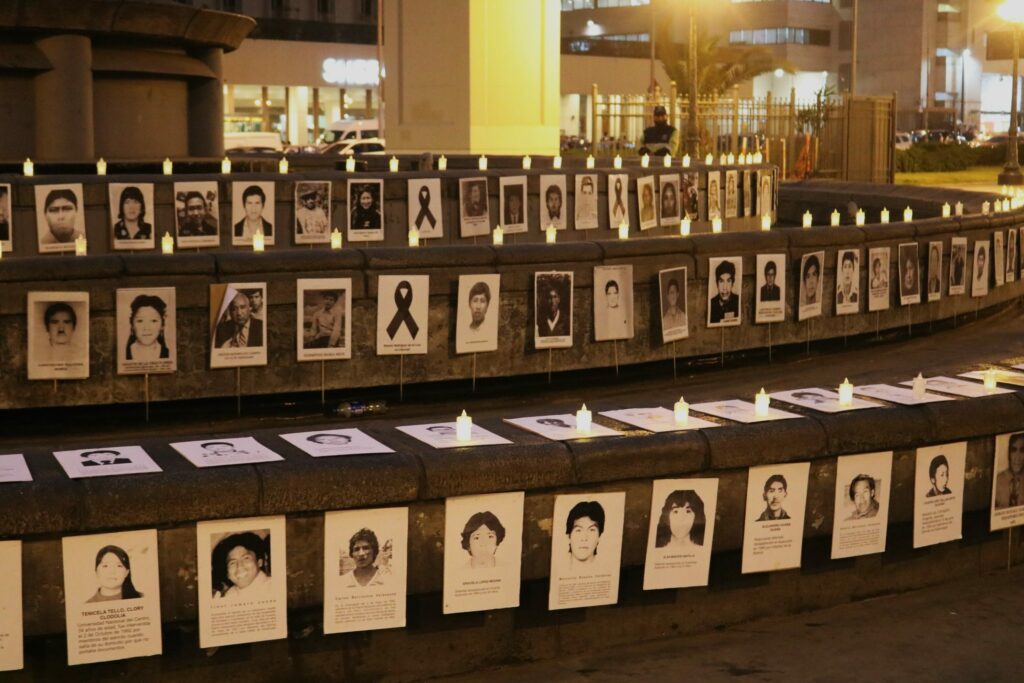

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero.

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade).

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos.

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La noche del 14 de noviembre de 2020, Inti Sotelo, de 23 años, era asesinado por la policía de un disparo de perdigón en el pecho, durante las marchas en el Centro de Lima ante el golpe de Estado que llevó a la presidencia al ultraconservador Manuel Merino. El masivo rechazo a los crímenes contra los jóvenes Inti y Bryan Pintado obligó la renuncia de Merino a una semana de asumir el cargo.

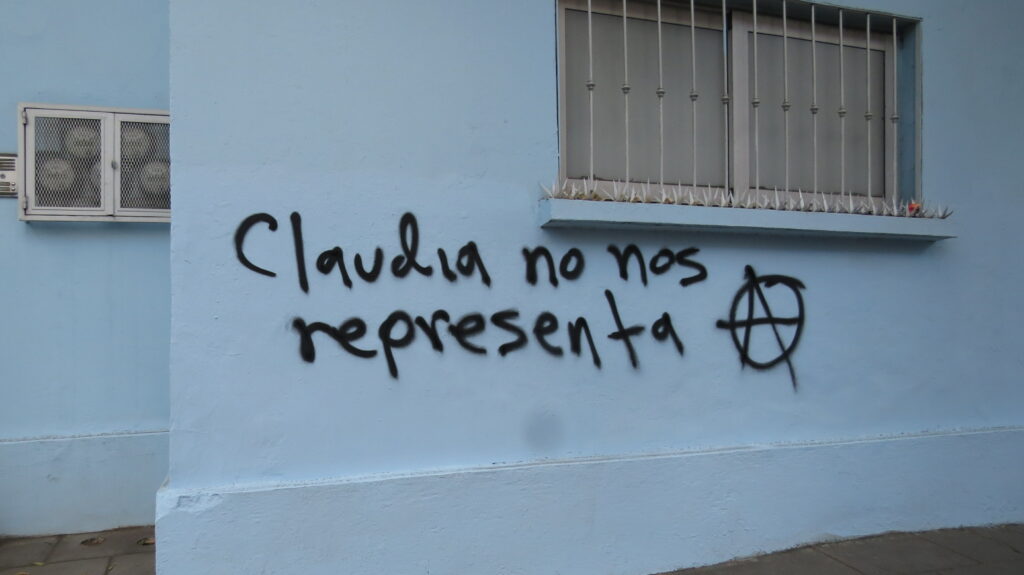

Este fue un ensayo abreviado del régimen de Dina Boluarte, sostenido por más de 50 asesinatos en movilizaciones populares contra la ilegal destitución del presidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022. Siete de las víctimas eran menores de edad. Así se reinstaló en el Perú una dictadura cívico-militar, esta vez administrada desde el Parlamento.

“Tiene que cambiar la estigmatización, el racismo, solo ellos (los partidos tradicionales) quieren gobernar. El futuro de los jóvenes depende de ellos, sé que nos costará vidas, así como Inti y Bryan salieron a luchar. Además de matar a nuestros hijos, nos acusan de terroristas, por ser de provincias”, observó para este medio Salvador Sotelo, padre de Inti.

Los herederos del dictador Alberto Fujimori y otros sectores de derechas, en alianza con la oligarquía económica y las fuerzas armadas, continúan desde diciembre de 2022 el modelo de terrorismo de Estado racializado. El 9 de enero de 2023, en la masacre de Juliaca (región Puno), 18 personas fueron victimadas, 15 con balas de armas de fuego de policías y militares.

A pesar de las evidencias sobre decenas de mandos y efectivos responsables de ejecuciones extrajudiciales y la represión extremada, las investigaciones del Ministerio Público se encuentran paralizadas. Por su parte, el Parlamento plantea una ley para eximir de responsabilidad penal a policías y militares que ocasionen muertes o lesiones “en cumplimiento de su deber”.

“Es una ofensa a la memoria de nuestros hijos, hijas, madres, padres y hermanos asesinados por las balas del Estado. Es un intento descarado de legalizar la impunidad y borrar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo peruano entre diciembre de 2022 y febrero de 2023”, manifestó la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023.

Tras la destitución de Boluarte, el Congreso prolonga la captura de los poderes del Estado. En octubre, las protestas masivas en Lima contra el nuevo gobierno ilegítimo, presidido por José Jerí, fueron disuadidas con el asesinato del músico Mauricio Ruiz Sáenz, decenas de heridos y la declaración de estado de emergencia. La población se movilizó contra la continuidad del pacto dictatorial y las leyes en favor del crimen organizado, que alcanza niveles inéditos en la capital, demás áreas urbanas del Perú y entornos de economías ilegales.

Las políticas de matar, criminalizar, revictimizar, de impunidad para el terrorismo de Estado, se repiten luego de la guerra interna, en gobiernos elegidos por votación -entre 2001 y 2016- y la actual dictadura parlamentaria. “Si no nos mata un sicario, nos mata el Estado”, es una consigna que sintetiza los años recientes en el Perú.